来源:江南周末网时间:2025-08-05 17:01:22

黄河奔涌五千公里,在山东完成最后的蓄力与绽放。从菏泽东明的鲁豫交界,到东营垦利的渤海之滨,711 公里的山东段河道,像一条金腰带镶嵌在齐鲁大地。这个夏天,济宁医学院青“清”小河志愿服务队的志愿者们带着对母亲河的向往与敬畏,开启了为期五天的黄河沿线采样调研。他们用采样瓶丈量着母亲河的齐鲁印记,在河海交汇的交响中,书写着生态守护的篇章。

沿岸寻踪,河川遍留采水迹

青 “清” 小河志愿服务队的采样足迹,沿着黄河山东段的河道密集铺展。团队从济宁梁山启程,在黄河故道的滩区完成样本采集后,一路溯河而上,到达黄河入境山东的起点——菏泽东明,再折返一路向东,最终抵达东营垦利的黄河入海口。五天行程覆盖济宁、菏泽、泰安、聊城、德州、济南、淄博、滨州、东营9市沿线区县,涵盖采样点53个,采集水样300余份,实现了山东境内黄河主干道硅藻检测范围全覆盖。从梁山的冲积平原到东营的三角洲湿地,从天桥区百里黄河风景区的粼粼波光到垦利区黄河入海口的黄蓝交汇,队员们的脚步踏过不同地貌的河岸,采样瓶在各市县的关键河段间流转,形成贯穿山东黄河流域的生态数据采集链,为后续分析提供了全面的基础数据支撑。

图为志愿者们在岸边采取水样。尹恺悦/摄

逆浪取清,溯河采样察生态

出发前,青 “清” 小河志愿服务队的队员们已将采样流程烂熟于心:抵达预定点位后,先观察水流状态确定采样深度,再取出采水器,保持平稳姿态待水样灌满,同时记录采样时间、经纬度等信息,确保数据的完整性与可追溯性。然而,黄河沿岸的复杂环境,却让这份规范操作屡屡面临考验。行至聊城东阿段时,突降的暴雨让河道水位骤涨,激流拍打着岸边的岩石,采水器刚伸入河面就被浪头掀得摇晃,队员们两人一组协作,在防汛石墩上固定身形,于浪涌中完成水样采集。从雨幕中的激流到泥泞的滩涂,从垃圾遍布的岸边到暗藏碎石的浅滩,队员们的采水器始终稳稳伸向河面,那些被小心封存的水样,正静静等待着揭示黄河生态的真相。

图为志愿者在船上跟随水文站工作人员一起做黄河水质检测

尹恺悦/摄

以科创翼,瓶中清波承使命

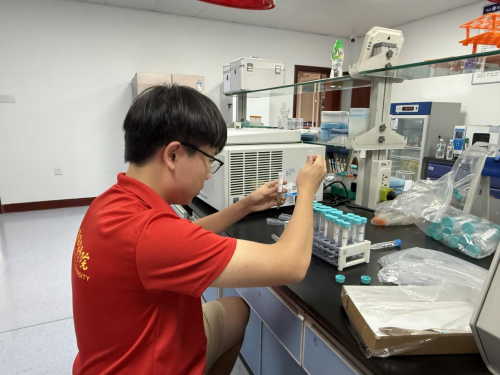

采样归来,青 “清” 小河志愿服务队的队员们马不停蹄地投入到实验室工作中,聚焦硅藻实验展开水质分析。他们将300余份水样逐一编号,通过“微波消解-真空抽滤-扫描电镜联用法”观察硅藻的种类与数量。硅藻在电镜下舒展着星状、舟状的硅质外壳,队员们屏息凝神,对照硅藻图鉴科学分类,为区域硅藻数据库的建立完善交上更为精准的答卷。同时基于硅藻实验数据及土壤等其他检测指标,队员们着手撰写水质检测报告,报告中详细分析了各市县河段的水质状况,指出可能存在的生态问题,并针对性地提出保护建议。这份凝聚着团队心血的水质检测报告将送至沿线9市的相关县区手中,为当地生态环境保护部门提供精准的科学依据。青 “清” 小河志愿服务队以硅藻实验为纽带,将一线采样与实验室分析相结合,用科技手段解码黄河水质,不仅为黄河生态环境保护注入了青春力量,更生动诠释了科技助力生态保护的深刻内涵,让科学的光芒照亮母亲河的守护之路。

图为志愿者对采集的水样做硅藻检测。仇子涵/摄

“以青春之我担纲,以科技之力护航”,青 “清” 小河志愿服务队丈量的不仅是711公里的山东黄河岸线,更是青年一代对 “黄河安澜” 的时代应答。当检测报告化作治理施策的依据,科技赋能的保护行动便有了精准坐标,而青年与黄河的双向奔赴,更让 “生态优先” 的理念在传承中焕发新生,恰似黄河奔涌不息的浪花,在新时代的河床里激荡出永续发展的回响。

图为志愿者到达黄河入海口合照。仇子涵/摄

(供稿:尹恺悦 刘智扬)

(供图:尹恺悦 仇子涵)

学校:济宁医学院

团队:青 “清” 小河志愿服务队